REPORT

2022年SOTE311福島後半レポート

基調講演「ヤフーと3.11〜発災10年のその後〜」 西田修一氏

「東日本大震災後、ヤフーはさまざまな被災地支援を実施してきました。2011年には<復興デパート>として、Eコマースを通じた被災地の産物を広く流通させるしくみをスタート。2012年には、宮城県石巻市に<石巻復興ベース>という拠点を構えました。社員が被災地に常駐することで実際に現地でできることを暮らしながらリサーチするものです。2013年には<ツール・ド・東北>という復興支援のサイクリングイベントを河北新報社と共催で始めました。10年続けるイベントにしようとスタートし、毎年4,000人もの参加者を迎える人気のイベントに成長(現在はコロナ禍で開催を中断)。サイクリングイベントとして定着しつつあり、今後は地元に運営等々を引き渡せればと考えています」

「LINEとの共同企画で検索窓に311入れると、寄付につながる企画を2014年に始めました(現在も継続中)。キーワードを入れて検索するというのは、検索した人にとって自分事になっていくということでもあります。未来を考えるきっかけになるのでは?と考えています。ヤフーの強みを活かしたものです」

「ヤフーという会社は、ミッションが達成されると代表が交代する特徴があります。インターネットを使って世の中をよりよくしていくこと、それは変わらないミッションでもあります。ミッションはさまざまな状況を踏まえながら形を変えて継続していきます。現在はリモートワークが基本になっていて、どこに住んでいても仕事ができる環境が整っています。ベースとなる場所を持たないという変化をしています」

西田氏の基調講演の後、3つのテーブルに分かれてディスカッションを開始しました。

SOTEシンポジウムプログラム内容

メインテーマ「311から12年。今から始めるアクションとは?」

◎基調講演「ヤフーと3.11 〜発災10年のその後〜」 西田修一氏(ヤフー株式会社 執行役員 コーポレートグループSR推進統括本部長)

◎テーブルごとのテーマ

テーブル1:福島再発信!(いろんな福島を知ろう)

テーブル2:福島と仕事/で仕事/を仕事/(仕事を通じて福島と繋がろう)

テーブル3:福島の学生たちと一緒に創ろう!(想いを形に)

各テーブルでは10〜15名のパネリストが参加。高校生、大学生、会社経営者、公務員フリーランス、教員、会社員など10代から60代まで幅広い顔ぶれとなりました。年齢もバックボーンも異なるパネリスト同士でさまざまな考えを交わします。ディスカッション中、キーとなった言葉をもとにテーブルごとで振り返ってみます。

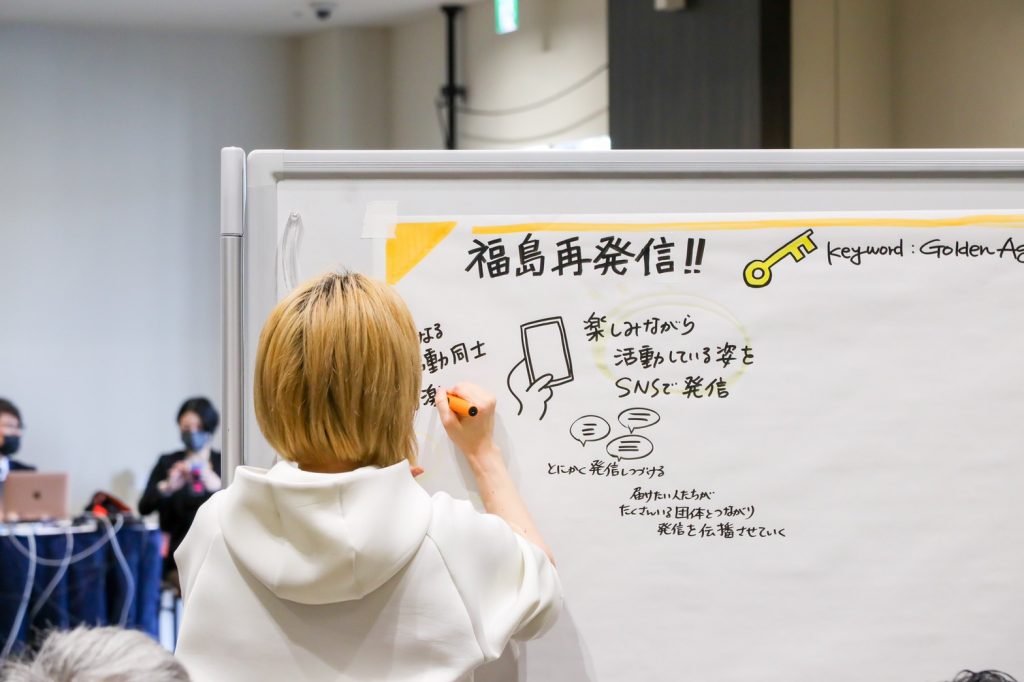

テーブル1:福島再発信!(いろんな福島を知ろう)

実際にフィールド出て、自分自身が当事者となり体験して、知ることが大切なのではないか。ただの傍観者になってしまうとそれで終わってしまい、次につながりにくい。自発的に能動的に動けるようになることが必要。自分がイノベーションする側にどうやってなるか…? (福島について)知っている人は、発信し続けることが大切。さらにそれを見聞きした人が拡散させることで、より多くの人が知ることに繋がる。また、情報の共有や拡散というところでは、世代間の溝が生まれがち。若年層の新しい価値観に耳を傾けること、世代を超えたタッグが必要でもある。正すべき古い体勢は脱して若い世代が新たなプラットフォームを築いていくことも大事。

テーブル2:福島と仕事/で仕事/を仕事/(仕事を通じて福島と繋がろう)

原発事故などの影響から、福島に対してマイナスなイメージを持つ人も少なくないが、若い世代は比較的そのような印象を持っていない気がする。福島の安全安心、安全にはモノサシがあり、安心を届けるには時間が必要になる。また、福島は新しいことが始めやすい場所なのではないか。さまざまな可能性がある気がする。学生向けに福島を巡るツアーなどはもちろん、昨今はワーケーションも活況。個人レベルのものではなく、もう一歩踏み込んで、企業の研修先として福島に来るなど誘致を考えてもよいのではないか。

テーブル3:福島の学生たちと一緒に創ろう!(想いを形に)

10年が経過して、東日本代震災を知らない子どもたちも増えてきた。震災についてどのように後世に伝えていくべきなのか? 正しく伝えるにはどうするか、例えば線量の話しなど。でも、正しいってどういうことなのか。得てして情報は偏りがち。そのためにはオープンハウスのようなコミュニティがあったらよいのでは。サロンのような場所、定期的になにかイベントが開催されるとか。知らない人が知る場を作る。

約80分の時間がありましたが、ディスカッションの時間はあっという間でした。なにかひとつの答えを導き出すことは難しいかもしれません。しかし、他者の経験や考えに耳を傾けることで自分のなかにもきっと新たなアイデアの種が生まれていたようです。別々のテーブルで違ったテーマで話していても、共通する部分が多くありました。

「福島だからできることってなんだろう? と、考えてみました。割と自由にできるのではとも思うんです。それは若い世代が活躍しやすい土壌があるということでもあり、その道を整えるのが年長者の役割なのではないかと思いました」とは、ある参加者の言葉です。

「福島は日本一、世界一にチャレンジできる場」そんな可能性に満ちた場所なのではないか、というのが参加者全員が最後に持ち帰った言葉であったように思います。